Muito antes de a insulina existir, o diabetes já intrigava médicos. Os primeiros registros confiáveis da doença surgem na Grécia Antiga, por volta do século I d.C., quando estudiosos começaram a perceber um padrão curioso em certos pacientes: sede constante, perda de peso acelerada e uma eliminação exagerada de urina.

A observação clínica foi além. Notou-se que o líquido eliminado por essas pessoas atraía insetos, como moscas e formigas, um sinal empírico de que havia algo diferente em sua composição. Séculos depois, saberíamos que se tratava da presença excessiva de açúcar.

Foi nesse período que a enfermidade recebeu um nome. O médico grego Areteu da Capadócia, ligado à tradição inaugurada por Hipócrates, utilizou o termo “diabetes”, derivado do grego e associado à ideia de um fluxo contínuo, como se os líquidos simplesmente atravessassem o corpo sem controle. A descrição era precisa e sombria. Sem tratamento, a doença evoluía rapidamente e quase sempre levava à morte.

Durante quase dois mil anos, pouco mudou. O diabetes continuou sendo uma condição devastadora, compreendida apenas por seus sintomas, não por sua causa. Essa realidade só começou a se transformar no início do século XX.

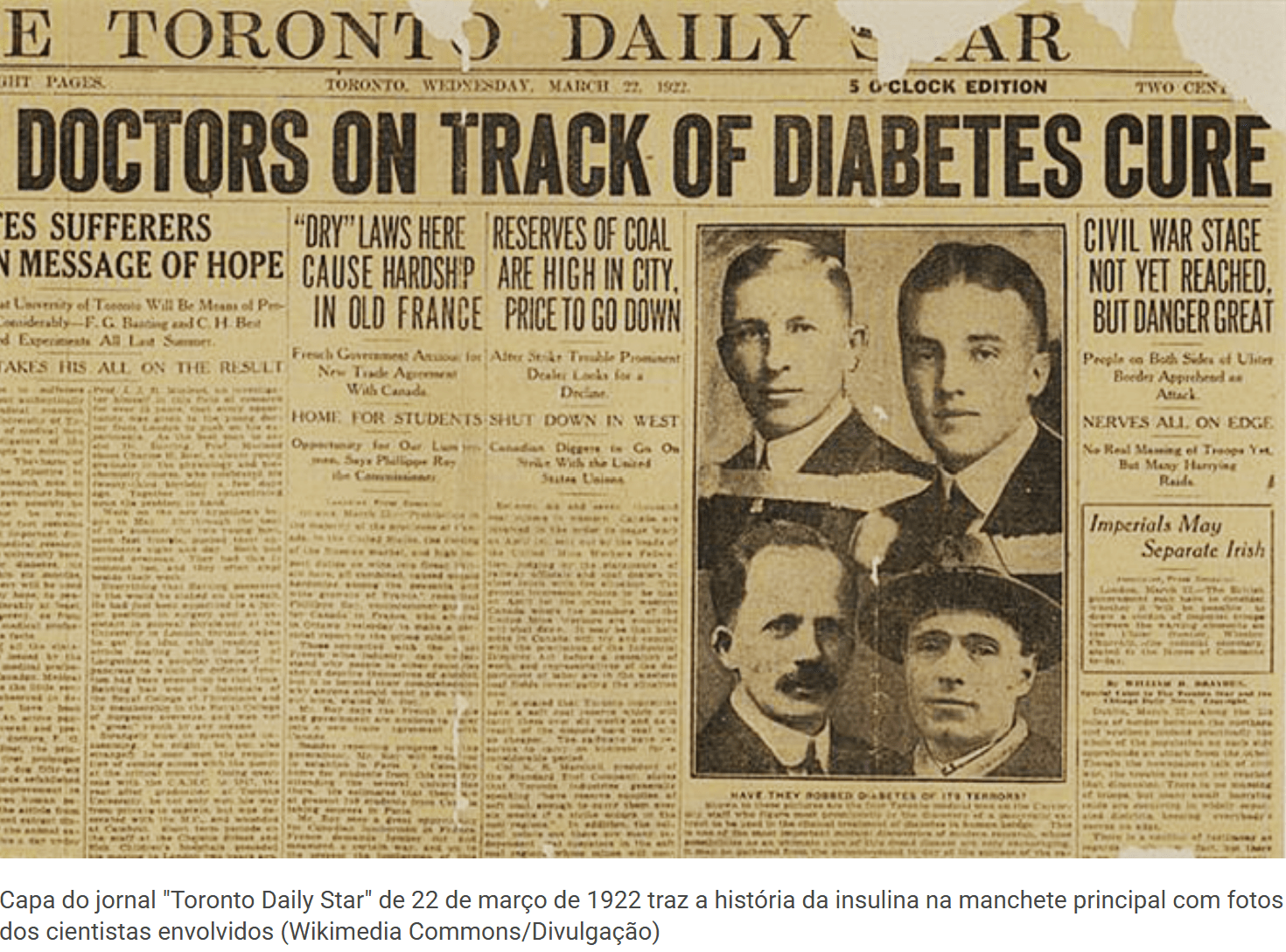

Em 1921, no Canadá, o médico Frederick Banting e o estudante Charles Best, trabalhando na Universidade de Toronto, conseguiram isolar uma substância produzida pelo pâncreas capaz de controlar os níveis de açúcar no sangue. A descoberta da insulina marcou uma virada histórica.

No ano seguinte, Leonard Thompson, um adolescente de 14 anos em estado crítico, tornou-se o primeiro paciente a receber o novo tratamento. Sua recuperação simbolizou o que antes parecia impossível: o diabetes deixava de ser uma sentença de morte para se tornar uma doença controlável. Assim, observações feitas na Grécia Antiga encontraram resposta quase dois milênios depois.